Hampir sepekan di Jakarta, tempat-tempat yang saya

kunjungi berada tak jauh dari stasiun kereta api sehingga saya selalu naik KRL/Commuter Line yang bisa dibilang

menyenangkan, dibandingkan pengalaman saya dengan moda transportasi ini ketika

saya tinggal di Jakarta. Pernah pada tahun 2010 saya beserta istri dan dua anak

saya yang masih kecil-kecil naik KRL untuk menghadiri sebuah resepsi pernikahan

di Masjid Sunda Kelapa. Karena kereta sangat penuh dan saya tidak mendapat

pegangan saat menggendong anak saya dan nyaris sulit bernapas karena sesaknya

penumpang, kami akhirnya memilih turun di Cawang bukannya Cikini. Dibandingkan

kondisi lima tahun silam, perkembangan KRL boleh dibilang luar biasa. Belum lagi

kalau ingat pemandangan tiap sore di lintasan kereta api Tanjung Barat di mana orang

menyemut di atap KRL.

|

| Di Stasiun Tanjung Barat, September 2010 |

Dengan Tiket Harian Berjaminan berbentuk kartu yang saya

beli di Stasiun Pasar Senen seharga Rp12.000 (Rp10.000 untuk kartu dan Rp2.000 untuk

ongkos perjalanan Pasar Senen – Palmerah) saya cukup membayar masing-masing Rp2.000

untuk pergi ke Stasiun Pasar Minggu, Stasiun Cawang, Rp4.000 untuk mencapai

Stasiun Bogor, dan RP5.000 untuk perjalanan dari Stasiun Bogor ke Stasiun Manggarai. Murah saja. Cara memperoleh tiket dengan membeli di loket memang

kalah modern dibanding cara mendapatkan tiket MRT di Singapura, tetapi sebagai generasi

karcis domino yang pernah naik keretaapi uap saya lebih menyukai cara pembelian yang melibatkan penjual, bukan

mesin. Kartu jaminan KRL berlaku selama 7 hari. Dan tak sampai tujuh hari saya

sudah pulang ke Yogyakarta dengan kereta api Bogowonto.

|

| Karcis KRL Bogor - Jakarta |

|

| Tiket Jaminan Rp10.000 |

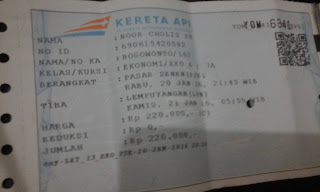

Saya membeli tiket langsung pada hari keberangkatan di

Stasiun Senen. Tadinya saya ingin naik KA Progo yang harga tiketnya Rp75.000,

tetapi sudah habis. Jadilan saya beli tiket KA Bogowonto seharga Rp220.000 yang

berangkat pada pukul 21.45 pada tanggal 21 Januari 2016. Ada yang mengherankan

ketika saya keluar dari tempat pembelian tiket dan berjalan menuju peron

pemberangkatan: seseorang duduk dan berkata pelan, “Tiket. tiket”. Dengan sistem

serapi itu (yang mengharuskan pembeli menunjukkan kartu identitas dan di tiket

dicantumkan nama serta nomor kartu identitas penumpang) apa yang bisa dilakukan

para calo? Entahlah.

|

| Tiket KA Bogowonto Pasar Senen - Lempuyangan |

Kereta berangkat tepat waktu. Saya duduk sendiri. Di

depan saya duduk seorang bapak dengan mata kiri diperban ditemani anaknya.

Bapak asal Klaten yang mengadu nasib di Jakarta itu hendak menjalani operasi

mata di RS Mata Dr. Yap karena matanya terkena serpihan kayu saat bekerja. Saya

bertanya bagaimana bisa kemasukan serpihan kayu, bukankah untuk pekerjaan

berbahaya ada kewajiban mengenakan pengaman, misalnya kacamata. Bapak itu

membenarkan seraya berkata, “Tapi ya bagaimana lagi, karena sudah biasa jadi

merasa tidak perlu memakai pengaman.” Ini kecelakaan kerja kedua yang dia

alami, dia menunjukkan jari-jari tangan kanannya yang tak punya ruas kuku karena

terlindas peralatan mengolah kayu. Saya tak bisa berkomentar apa-apa dengan kebiasaan

orang kita menggampangkan aturan keselamatan. Dahulu, dalam perjalanan naik

kereta juga (Bangunkarta) saya pernah mengobrol dengan anak muda yang bekerja

membangun menara BTS yang menceritakan karena sudah biasa dia tak pakai alat

pengaman apa pun saat bekerja di ketinggian yang penuh risiko. Saya hanya bisa

bingung dalam hal ini.

Kereta api Bogowonto memasuki Stasiun Tugu tepat seperti yang

tertera dalam tiket, pukul 05:55. Setelah bersalaman dan mengucapkan harapan

semoga segala urusannya dimudahkan kepada bapak beranak rekan perjalanan saya

itu, saya turun dari gerbong dan menuju pintu keluar seperti biasa. Rupanya ada

perubahan, penumpang tidak boleh lagi keluar melewati gerbang depan stasiun.

Pintu keluar hanya ada satu, bukan di sisi selatan stasiun (yang kini hanya diperuntukkan

bagi lansia dan penyandang cacat)* melainkan di ujung barat selatan stasiun.

Ini sungguh menjengkelkan bagi saya yang berniat berjalan kaki hingga Tugu agar

nanti tak perlu memutar lewat Jembatan Kewek ketika dijemput istri saya. Di

pintu keluar sudah berderet-deret sopir taksi dan tukang ojek yang menawarkan

jasa sedemikian agresif hingga terkesan mengganggu. Saya tak pernah mau menggunakan

jasa mereka karena harga yang tidak masuk akal. Celakanya, angkutan umum yang lewat

dekat Tugu hanya Trans Jogja. Itu pun haltenya cukup jauh dari stasiun jika

dicapai dengan berjalan kaki. Entah kapan hal begini dibereskan. Mestinya bisa.

Stasiun-stasiun dan kereta api yang dahulu penuh pedagang asongan dan pengamen saja

bisa dibereskan. Sistem transportasi kereta api yang terpadu dengan baik seperti

di Kuala Lumpur, Bangkok, dan Singapura tampaknya masih jauh dari harapan.

* Bunyi

pengumuman di pintu keluar selatan adalah “Pintu keluar khusus lansia dan

difabel. Saya tak tahu apakah penyebutan difabel dimaksudkan untuk menghapus

kata penyandang cacat atau menghemat karakter. Hobi kita dengan eufimisme sering

tak masuk akal bagi saya.

No comments:

Post a Comment